–ė—ā–į–ļ, –Ņ–ĺ–Ī—č–≤–į–≤ –≤ –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–ľ, –ľ—č –Ņ—Ä–ł–Ī–Ľ–ł–∂–į–Ķ–ľ—Ā—Ź –ļ –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ.

–Ď—č–≤—ą–ł–Ļ –≥–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī—Ā–ļ–ł–Ļ –ī–ĺ–ľ —É—Ā–į–ī—Ć–Ī—č –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤–į –≤ –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź –Ĺ–į –≤–ĺ–∑–≤—č—ą–Ķ–Ĺ–ł–ł –ł –ĺ–Ī—Ä–į—Č–į–Ķ—ā –Ĺ–į —Ā–Ķ–Ī—Ź –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –≤—Ā–Ķ—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–∑–∂–į—é—Č–ł—Ö –Ņ–ĺ –ö–ł–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–ľ—É —ą–ĺ—Ā—Ā–Ķ.

–í –ĺ—ā–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ĺ—ā —É—Ā–į–ī—Ć–Ī—č –≤ –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ĺ–ľ, –Ĺ–į —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Č–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤—É—é—Č–į—Ź –Ī–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į, –∑–ī–Ķ—ą–Ĺ—Ź—Ź —É—Ā–į–ī—Ć–Ī–į — –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ľ—É–∑–Ķ–Ļ.

–ü–ł—Ā—Ć–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź —ć—ā–ł—Ö –ľ–Ķ—Ā—ā –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–∂–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ—ā 1499 –≥–ĺ–ī–į ‚Äď –≤ –Ņ–ł—Ā—Ü–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ –í–ĺ–ī—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ź—ā–ł–Ĺ—č —É–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ –≤–Ņ–į–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ —Ä–Ķ–ļ—É –ě—Ä–Ķ–ī–Ķ–∂ —Ä–Ķ–ļ–ł –ď—Ä—Ź–∑–Ĺ—č. –Ę–į–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ —Ä–Ķ–ļ–į –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–į –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–į –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≥—Ä—Ź–∑–Ĺ–į—Ź ‚Äď –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –≤–ĺ–ī–į –≤ –Ĺ–Ķ–Ļ —ā–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ü–≤–Ķ—ā–į –ł–∑-–∑–į –Ņ–ĺ—Ä–ĺ–ī, –ĺ–Ī—Ä–į–∑—É—é—Č–ł—Ö –ī–Ĺ–ĺ.

–í –Ņ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ł–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–į —ć—ā–ł –∑–Ķ–ľ–Ľ–ł –Ī—č–Ľ–ł –Ņ–ĺ–ī–į—Ä–Ķ–Ĺ—č —Ü–į—Ä—Ď–ľ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É —Ā—č–Ĺ—É — —Ü–į—Ä–Ķ–≤–ł—á—É –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–Ķ—é. –Ę–ĺ–≥–ī–į –∂–Ķ –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –Ī—č–Ľ–į –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–į —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–į –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č, –ĺ—ā –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ł –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–ĺ —Ā–≤–ĺ—Ď –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ.

–í–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–į –ē–ļ–į—ā–Ķ—Ä–ł–Ĺ—č II —Ā–Ķ–Ľ–ĺ –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–ĺ —Ā—ā–į—ā—É—Ā –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į –ł —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –≥–Ķ—Ä–Ī:

–Ě–ĺ —Ā –Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī–ĺ–ľ –ļ –≤–Ľ–į—Ā—ā–ł –ł–ľ–Ņ–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–į –ü–į–≤–Ľ–į I, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā –į–ī–ľ–ł–Ĺ–ł—Ā—ā—Ä–į—ā–ł–≤–Ĺ—č–Ķ —É—á—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ —Ā–≤–ĺ—é –Ľ—é–Ī–ł–ľ—É—é —Ä–Ķ–∑–ł–ī–Ķ–Ĺ—Ü–ł—é –≤ –ď–į—ā—á–ł–Ĺ–Ķ, –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ—ā —Ā—ā–į—ā—É—Ā —É—ā—Ä–į—á–ł–≤–į–Ķ—ā. –í 1797 –≥–ĺ–ī—É –ü–į–≤–Ķ–Ľ I –ī–į—Ä–ł—ā —Ā–Ĺ–ĺ–≤–į —Ā—ā–į–≤—ą–Ķ–Ķ —Ā–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ –≥—Ä–į—Ą—É –Ď–Ķ–∑–Ī–ĺ—Ä–ĺ–ī–ļ–ĺ, –į —ā–ĺ—ā –≤—Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–į—Ä–ł–≤–į–Ķ—ā –Ķ–≥–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É —Ā–Ķ–ļ—Ä–Ķ—ā–į—Ä—é –ē—Ą—Ä–Ķ–ľ–ĺ–≤—É, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā –ĺ–Ī—É—Ā—ā—Ä–į–ł–≤–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—Ď –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ.

–Ě–į –Ņ—Ä–ĺ—ā—Ź–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī—É—é—Č–Ķ–≥–ĺ —Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ł—Ź –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ —Ä–į–∑ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ľ–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ö–ĺ–∑—Ź–ł–Ĺ–į. –Ě–į–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü, –≤ 1890 –≥–ĺ–ī—É –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–ĺ–ļ—É–Ņ–į–Ķ—ā –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ—É–Ņ–Ķ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ī–į –ė–≤–į–Ĺ –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–ł—á –†—É–ļ–į–≤–ł—ą–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤. –° —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į —É—Ā–į–ī—Ć–Ī–į –≤—Ā—ā—É–Ņ–į–Ķ—ā –≤ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä–į—Ā—Ü–≤–Ķ—ā–į.

–ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–ł –ė–≤–į–Ĺ–į –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–ł—á–į –†—É–ļ–į–≤–ł—ą–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤–į –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī–ł—ā –Ņ–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ľ–Ķ–ī—Ā—ā–≤—É –ļ –Ķ–≥–ĺ —Ā—č–Ĺ—É –í–į—Ā–ł–Ľ–ł—é. –Ě–ĺ –í–į—Ā–ł–Ľ–ł–Ļ –∂–ł–≤—Ď—ā –∑–į –≥—Ä–į–Ĺ–ł—Ü–Ķ–Ļ, –ĺ–Ĺ –ī–ł–Ņ–Ľ–ĺ–ľ–į—ā, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–į–Ĺ–Ĺ–ł–ļ –≤ –ė—ā–į–Ľ–ł–ł, –ł –≤–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–į—ā—Ć—Ā—Ź –≤ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ–Ľ–į–Ĺ–ł—Ä—É–Ķ—ā. –ü–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ —É –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ—ā, –≤ 1916 –≥–ĺ–ī—É –ĺ–Ĺ –∑–į–≤–Ķ—Č–į–Ķ—ā –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É –Ņ–Ľ–Ķ–ľ—Ź–Ĺ–Ĺ–ł–ļ—É –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä—É ‚Äď —Ā—č–Ĺ—É —Ā–Ķ—Ā—ā—Ä—č –ē–Ľ–Ķ–Ĺ—č, –≤—č—ą–Ķ–ī—ą–Ķ–Ļ –∑–į–ľ—É–∂ –∑–į –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–į –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤–į, –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —Ā–Ķ–ľ—Ć–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ — –Ď–į—ā–ĺ–≤–ĺ –ł –í—č—Ä—Ā–ļ–į—Ź –ľ—č–∑–į — —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–ĺ —Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī—Ā—ā–≤—É –Ĺ–į –ī—Ä—É–≥–ĺ–ľ –Ī–Ķ—Ä–Ķ–≥—É —Ä–Ķ–ļ–ł –ě—Ä–Ķ–ī–Ķ–∂. –Ę–į–ļ –Ī—É–ī—É—Č–ł–Ļ –∑–Ĺ–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—č–Ļ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ł—á –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤ —Ā—ā–į–Ľ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–ľ –≤–Ľ–į–ī–Ķ–Ľ—Ć—Ü–Ķ–ľ —É—Ā–į–ī—Ć–Ī—č –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ –ī–ĺ 1917 –≥–ĺ–ī–į, –Ņ–ĺ –ļ—Ä–į–Ļ–Ĺ–Ķ–Ļ –ľ–Ķ—Ä–Ķ, —é—Ä–ł–ī–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł. –§–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –∂–Ķ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–ĺ –≤ –Ď–į—ā–ĺ–≤–ĺ –ł –Ĺ–į –í—č—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ľ—č–∑–Ķ, –Ĺ–ĺ, –ļ —Ā–ĺ–∂–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é, –ĺ–Ī–į —ć—ā–ł –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź—ą–Ĺ–ł–Ļ –ī–Ķ–Ĺ—Ć —É—ā—Ä–į—á–Ķ–Ĺ—č ‚Äď –ī–ĺ–ľ –≤ –Ď–į—ā–ĺ–≤–ĺ —Ā–≥–ĺ—Ä–Ķ–Ľ –≤ 1925 –≥–ĺ–ī—É, –į –í—č—Ä—Ā–ļ–į—Ź –ľ—č–∑–į –Ī—č–Ľ–į —Ā–ĺ–∂–∂–Ķ–Ĺ–į –≥–ł—ā–Ľ–Ķ—Ä–ĺ–≤—Ü–į–ľ–ł –Ņ—Ä–ł –ĺ—ā—Ā—ā—É–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –≤ 1944-–ľ. –£–∂–Ķ –Ī—É–ī—É—á–ł –∑–Ĺ–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—č–ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –ł –ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–ĺ–ľ, –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ł—á –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–į–Ľ –∂–ł—ā—Ć –≤ –ĺ—ā–Ķ–Ľ–Ķ, –ł –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ķ–≥–ĺ —Ā–Ņ—Ä–į—ą–ł–≤–į–Ľ–ł, –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É –ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ –ļ—É–Ņ–ł—ā —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –ĺ–Ĺ –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į–Ľ: «–ü–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ—É —Ź –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–≥–į—ā, –ļ–į–ļ –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ¬≠–≥–į—ā—č–ľ, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –≤–ĺ—Ā—Ā–ĺ–∑–ī–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–Ķ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–ĺ, —ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā —Ā–ľ—č—Ā–Ľ–į –∑–į–ī–Ķ—Ä–∂–ł–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –≥–ī–Ķ-—ā–ĺ –Ĺ–į–ī–ĺ–Ľ–≥–嬼.

–£—Ā–į–ī—Ć–Ī–Ķ –≤ –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–≤–Ķ–∑–Ľ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ, —Ö–ĺ—ā—Ź –ł –Ķ—Ď —Ā—É–ī—Ć–Ī–į –Ī—č–Ľ–į –≤–Ķ—Ā—Ć–ľ–į –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ–Ļ. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ł 1917 –≥–ĺ–ī–į —É—Ā–į–ī—Ć–Ī–į –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–į. –ď–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī—Ā–ļ–ł–Ļ –ī–ĺ–ľ –ĺ—ā–ī–į–Ľ–ł –Ņ–ĺ–ī –ĺ–Ī—Č–Ķ–∂–ł—ā–ł–Ķ –ī–Ľ—Ź —Ā—ā—É–ī–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –≤–Ķ—ā–Ķ—Ä–ł–Ĺ–į—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł–ļ—É–ľ–į, –ī–ĺ –Ĺ–Ķ—É–∑–Ĺ–į–≤–į–Ķ–ľ–ĺ—Ā—ā–ł –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–ł–≤ –Ķ–≥–ĺ –Ņ–Ľ–į–Ĺ–ł—Ä–ĺ–≤–ļ—É.

–í –≥–ĺ–ī—č –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ļ –ě—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č —ć—ā–į —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł—Ź –Ī—č–Ľ–į –ĺ–ļ–ļ—É–Ņ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–į, –ł –≤ –Ī—č–≤—ą–Ķ–ľ —É—Ā–į–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–ľ –ī–ĺ–ľ–Ķ —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Ā—ā–ł–Ľ–į—Ā—Ć –ĺ–ī–Ĺ–į –ł–∑ —á–į—Ā—ā–Ķ–Ļ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł—Ö –ł–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä–Ĺ—č—Ö –≤–ĺ–Ļ—Ā–ļ.

–°—ā–į—ā—É—Ā –≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ—É–∑–Ķ—Ź –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–ĺ –≤ 1988 –≥–ĺ–ī—É, –į –≤ 1995-–ľ —Ā–Ľ—É—á–ł–Ľ—Ā—Ź —Ā—ā—Ä–į—ą–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ–∂–į—Ä –ł –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —É—Ā–į–ī–Ķ–Ī–Ĺ—č–Ļ –ī–ĺ–ľ —Ā–≥–ĺ—Ä–Ķ–Ľ –Ķ–ī–≤–į –Ľ–ł –Ĺ–Ķ –ī–ĺ—ā–Ľ–į. –Ę–ĺ, —á—ā–ĺ –ľ—č –ľ–ĺ–∂–Ķ–ľ –≤–ł–ī–Ķ—ā—Ć —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź ‚Äď —ć—ā–ĺ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā –ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā—Ä—É–ī–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ –≤ –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ–į –į—Ä—Ö–ł—ā–Ķ–ļ—ā—É—Ä—č —ā–ĺ–≥–ī–į—ą–Ĺ–ł–Ļ –ī–ł—Ä–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä –ľ—É–∑–Ķ—Ź ‚Äď –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á –°—Ď–ľ–ĺ—á–ļ–ł–Ĺ. –Ď—É–ī—É—á–ł –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ –į—Ä—Ö–ł—ā–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –ł —Ä–Ķ—Ā—ā–į–≤—Ä–į—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ, –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ—Ā—á–ł—ā–į–Ľ –ī–Ķ–Ľ–ĺ–ľ —á–Ķ—Ā—ā–ł –ī–Ľ—Ź —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—ā—Ć –ł –≤–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–ł–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–ł–ļ –ī–ĺ–ľ–į, –ł –Ķ–≥–ĺ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ—Ä—č. –†–Ķ—Ā—ā–į–≤—Ä–į—Ü–ł—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–į —Ā —ā—Č–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ —Ā–ĺ–Ī–Ľ—é–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –≤—Ā–Ķ—Ö —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–Ļ —ā–ĺ–≥–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł, —ā–į–ļ —á—ā–ĺ –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ī–ĺ–ľ –Ņ–ĺ –Ņ—Ä–į–≤—É –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā —Ā—á–ł—ā–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–Ķ ¬ę–Ĺ–ĺ–≤–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ĺ–ľ¬Ľ, –į –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ –į—Ä—Ö–ł—ā–Ķ–ļ—ā—É—Ä—č.

–≠–ļ—Ā–ļ—É—Ä—Ā–ł—é –Ņ–ĺ —É—Ā–į–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–ľ—É –ī–ĺ–ľ—É –ł –Ņ–į—Ä–ļ—É –ī–Ľ—Ź –Ĺ–į—Ā –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ī–ł—ā –ī–ĺ—á—Ć –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–į –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á–į –°—Ď–ľ–ĺ—á–ļ–ł–Ĺ–į ‚Äď –ē–ļ–į—ā–Ķ—Ä–ł–Ĺ–į, –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–Ļ —Ö—Ä–į–Ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć –ľ—É–∑–Ķ—Ź.

–Ē–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ī–ĺ–ľ –≤ —Ā—ā–ł–Ľ–Ķ –į–ľ–Ņ–ł—Ä –Ī—č–Ľ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ –≤–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–į –ē–ļ–į—ā–Ķ—Ä–ł–Ĺ—č II –ļ–į–ļ –ī–ĺ–ľ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ, –į –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–į—á–į–Ľ–į —Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź —É—Ā–į–ī—Ć–Ī–į, –ĺ–Ĺ —Ā—ā–į–Ľ –≥–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ī—Ā–ļ–ł–ľ –ī–ĺ–ľ–ĺ–ľ.

–ú—č –ľ–ĺ–∂–Ķ–ľ –≤–ł–ī–Ķ—ā—Ć –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä—Ć–Ķ—Ä—č –ļ–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā, —Ā—ā–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ, –Ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –∑–į–Ľ—č:

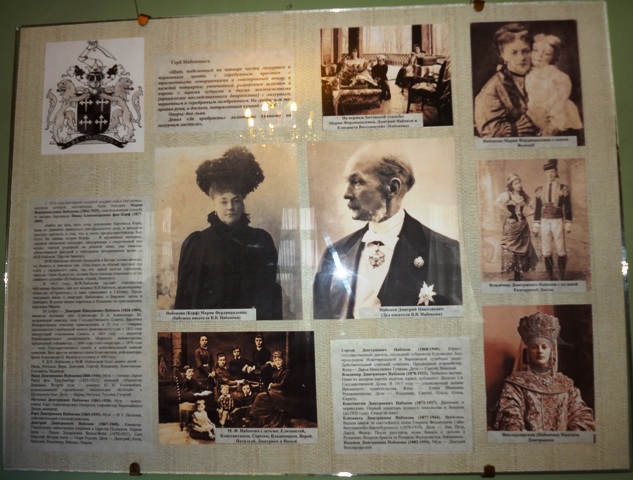

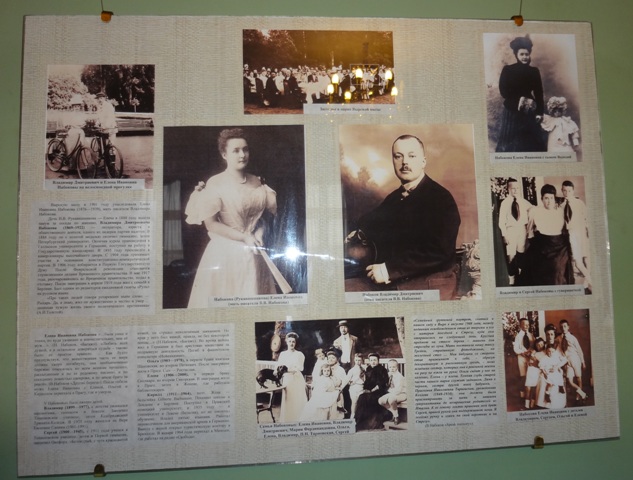

–í –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–∑ –ļ–ĺ–ľ–Ĺ–į—ā —Ä–į–∑–ľ–Ķ—Č–Ķ–Ĺ—č —Ą–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł —á–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤ —Ā–Ķ–ľ–Ķ–Ļ –†—É–ļ–į–≤–ł—ą–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤—č—Ö –ł –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤—č—Ö.

–†—É–ļ–į–≤–ł—ą–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤—č ‚Äď –ļ—Ä–Ķ–Ņ–ļ–ł–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ—Ä–ł–Ĺ–ł–ľ–į—ā–Ķ–Ľ–ł, —Ā–ł–Ī–ł—Ä—Ā–ļ–ł–Ķ –∑–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ł, –ł–∑ —Ā—ā–į—Ä–ĺ–≤–Ķ—Ä–ĺ–≤.

–Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤—č –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –į—Ä–ł—Ā—ā–ĺ–ļ—Ä–į—ā–ł—á–Ĺ—č, –ĺ–Ĺ–ł –≤–Ķ–ī—É—ā —Ā–≤–ĺ–Ļ —Ä–ĺ–ī –ĺ—ā –ĺ–Ī—Ä—É—Ā–Ķ–≤—ą–Ķ–≥–ĺ —ā–į—ā–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ļ–Ĺ—Ź–∑—Ź –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–į, –Ī–į–Ī—É—ą–ļ–į –Ī—É–ī—É—Č–Ķ–≥–ĺ –∑–Ĺ–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź ‚Äď –Ī–į—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ—Ā—Ā–į –ö–ĺ—Ä—Ą.

–†–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–į –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ł—á–į –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤–į ‚Äď –ē–Ľ–Ķ–Ĺ–į –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–į –†—É–ļ–į–≤–ł—ą–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤–į –ł –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –Ē–ľ–ł—ā—Ä–ł–Ķ–≤–ł—á –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤ –∂–ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ —Ā–ĺ—Ā–Ķ–ī—Ā—ā–≤—É –ł –Ĺ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į –≤–Ķ–Ľ–ĺ—Ā–ł–Ņ–Ķ–ī–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ–≥—É–Ľ–ļ–į—Ö, –ľ–į—Ä—ą—Ä—É—ā—č –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ–≥–į–Ľ–ł –ľ–Ķ–∂–ī—É –ł—Ö –ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł.

–í–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–∑ —ā–į–ļ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–≥—É–Ľ–ĺ–ļ –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤ –ł —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ł–∑–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ–ł—Ü–Ķ. –≠—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–į –Ī–Ľ–Ķ—Ā—ā—Ź—Č–į—Ź –Ņ–į—Ä–į: –ē–Ľ–Ķ–Ĺ–į –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ–į –†—É–ļ–į–≤–ł—ą–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤–į –ļ—Ä–į—Ā–ł–≤–į –ł –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–į, –Ķ–Ķ —Ā—É–Ņ—Ä—É–≥ ‚Äď –≥–ī–Ķ –Ī—č –ĺ–Ĺ –Ĺ–ł –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź, –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ņ—Ä–ł–ļ–ĺ–≤—č–≤–į–Ľ –ļ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī—č –ĺ–ļ—Ä—É–∂–į—é—Č–ł—Ö, —ā–į–ļ –∂–Ķ –Ī—É–ī—É—á–ł –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ļ—Ä–į—Ā–ł–≤—č–ľ –ł –Ĺ–Ķ–ĺ—Ä–ī–ł–Ĺ–į—Ä–Ĺ—č–ľ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–ĺ–ľ. –ě–Ĺ –Ī—č–Ľ –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ –Ľ–ł–ī–Ķ—Ä–ĺ–≤ –Ņ–į—Ä—ā–ł–ł –ļ–į–ī–Ķ—ā–ĺ–≤, –į –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į—ā—É—Ä—É —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ł –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ—Ź–Ľ–ł –ļ–į–ļ —Ä—č—Ü–į—Ä—Ā–ļ—É—é. –ě–Ĺ –ł –Ņ–ĺ–≥–ł–Ī –ļ–į–ļ —Ä—č—Ü–į—Ä—Ć, —É–∂–Ķ –≤ —ć–ľ–ł–≥—Ä–į—Ü–ł–ł —Ā–Ņ–į—Ā–į—Ź –ú–ł–Ľ—é–ļ–ĺ–≤–į –ĺ—ā —É–Ī–ł–Ļ—Ü. –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä –Ē–ľ–ł—ā—Ä–ł–Ķ–≤–ł—á –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤ –Ī—č–Ľ –ł–∑—Ä—Ź–ī–Ĺ—č–ľ –į–Ĺ–≥–Ľ–ĺ–ľ–į–Ĺ–ĺ–ľ ‚Äď –ī–Ľ—Ź —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ī–ĺ–ľ–į –ĺ–Ĺ –∑–į–ļ–į–∑–į–Ľ –ľ–Ķ–Ī–Ķ–Ľ—Ć –≤ –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ā—ā–ł–Ľ–Ķ, –≤ –ī–ĺ–ľ–Ķ –Ņ–ĺ–ī–į–≤–į–Ľ—Ā—Ź –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ –∑–į–≤—ā—Ä–į–ļ, –ł –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–ł –Ĺ–į –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ–ļ–į –ĺ–ī–Ĺ–į–∂–ī—č –ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ķ–≥–ĺ –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł–Ķ –ī–Ķ—ā–ł –Ņ–ĺ—á—ā–ł —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā –Ņ–ĺ-—Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —á–Ķ–≥–ĺ –ī–Ľ—Ź –Ĺ–ł—Ö –Ī—č–Ľ —Ā—Ä–ĺ—á–Ĺ–ĺ –Ĺ–į–Ĺ—Ź—ā —É—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć, –ł —ć—ā–į –ĺ—ą–ł–Ī–ļ–į –Ī—č–Ľ–į –ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į.

–ź —ć—ā–ĺ –Ņ–ĺ—Ä—ā—Ä–Ķ—ā—č —É–∂–Ķ —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤–į —Ā –∂–Ķ–Ĺ–ĺ–Ļ ‚Äď –í–Ķ—Ä–ĺ–Ļ –°–Ľ–ĺ–Ĺ–ł–ľ.

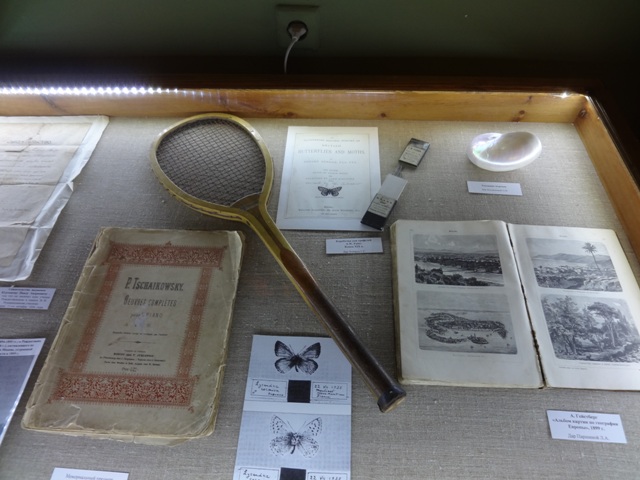

–í –ľ—É–∑–Ķ–Ļ–Ĺ–ĺ–Ļ —ć–ļ—Ā–Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–ł –Ņ—Ä–ł—Ā—É—ā—Ā—ā–≤—É—é—ā –Ņ–ĺ–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –≤–Ķ—Č–ł, –Ņ—Ä–ł–Ĺ–į–ī–Ľ–Ķ–∂–į—Č–ł–Ķ —Ā–Ķ–ľ—Ć–Ķ –Ě–į–Ī–ĺ–ļ–ĺ–≤—č—Ö –ł –Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—é.

–ź –≤–ĺ—ā —ć—ā–ĺ —Ā—ā–į—Ä–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ö–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ł–ļ ‚Äď –Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–ļ. –í –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ľ–Ķ—Č–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ī—Ä—É—Ā–ļ–ł –Ľ—Ć–ī–į, –į –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ľ—Ď–ī –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ľ –Ņ–ĺ–ī—ā–į–ł–≤–į—ā—Ć, –≤–ĺ–ī–į —Ā—ā–Ķ–ļ–į–Ľ–į –≤ —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ–ī–ī–ĺ–Ĺ.

–õ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ł—Ü–į –≤–Ķ–ī—Ď—ā –≤–Ĺ–ł–∑ — –≤ –ļ—É—Ö–Ĺ—é. –ē—Ď –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–į—Ź –Ņ–Ķ—á—Ć –≤–Ĺ–ĺ—Ā–ł–Ľ–į –Ĺ–Ķ–ľ–į–Ľ—č–Ļ –≤–ļ–Ľ–į–ī –≤ –ĺ–Ī–ĺ–≥—Ä–Ķ–≤ –ī–ĺ–ľ–į.

–ě–Ī —ć—ā–ĺ–ľ —ć–ļ—Ā–Ņ–ĺ–Ĺ–į—ā–Ķ —Ā—ā–ĺ–ł—ā —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ ‚Äď —ć—ā–ĺ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ–į—Ź –ļ–į—Ä—ā–į, –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–ľ –ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–į–Ĺ–ī—Ä–ĺ–≤–ł—á–Ķ–ľ –°—Ď–ľ–ĺ—á–ļ–ł–Ĺ—č–ľ. –Ě–į –Ĺ–Ķ–Ļ –ĺ–Ī–ĺ–∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ—č –≤—Ā–Ķ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–≤—ą–ł–Ķ –≤ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–Ķ –°–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ī–≤–ĺ—Ä—Ź–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ķ —É—Ā–į–ī—Ć–Ī—č.

–ö–ĺ–≥–ī–į —Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–ł—ą—Ć –Ĺ–į —ć—ā—É –ļ–į—Ä—ā—É, —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—ā—Ā—Ź —ā–į–ļ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –∂–Ķ –ľ—č –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–Ľ–ł‚Ķ

–ě–ļ—Ä–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –°–ł–≤–Ķ—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≤ —Ā–≤–ĺ—Ď –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ľ–ł ¬ę–ľ–į–Ľ–ĺ–Ļ –®–≤–Ķ–Ļ—Ü–į—Ä–ł–Ķ–Ļ¬Ľ. –Ď–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä—Ź –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ľ—É –ļ–Ľ–ł–ľ–į—ā—É –ł –ļ—Ä–į—Ā–ĺ—ā–Ķ –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī—č —ć—ā–ł –ľ–Ķ—Ā—ā–į –Ņ—Ä–ł–≤–Ľ–Ķ–ļ–į–Ľ–ł –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö, —Ā—é–ī–į –Ľ—é–Ī–ł–Ľ–ł –Ņ—Ä–ł–Ķ–∑–∂–į—ā—Ć –Ĺ–į –ĺ—ā–ī—č—Ö –∑–Ĺ–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—č–Ķ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ–ł –ł –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł. –í–į—Ā–ł–Ľ–ł–Ļ –ė–≤–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –†—É–ļ–į–≤–ł—ą–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ī—Ä—Ď–Ľ –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–ĺ –ł–∑-–∑–į –∑–ī–Ķ—ą–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ļ–Ľ–ł–ľ–į—ā–į ‚Äď –ī–Ķ–Ľ–ĺ –≤ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –Ķ–≥–ĺ —Ā—ā–į—Ä—ą–ł–Ļ —Ā—č–Ĺ –Ī—č–Ľ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ —ā—É–Ī–Ķ—Ä–ļ—É–Ľ—Ď–∑–ĺ–ľ, –ł —Ā–Ķ–ľ—Ć—Ź –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –Ĺ–į–ī–Ķ—Ź–Ľ–į—Ā—Ć, —á—ā–ĺ –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—č–Ļ –ļ–Ľ–ł–ľ–į—ā –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–∂–Ķ—ā —Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł—ā—Ć—Ā—Ź —Ā –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—Ć—é, –Ĺ–ĺ, –ļ —Ā–ĺ–∂–į–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é, —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ—ą–Ľ–ĺ.

–ė–∑ –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ —É—Ā–į–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ī–ĺ–ľ–į –≤–ł–ī–Ĺ–į —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć –†–ĺ–∂–ī–Ķ—Ā—ā–≤–į –ü—Ä–Ķ—Ā–≤—Ź—ā–ĺ–Ļ –Ď–ĺ–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–ł—Ü—č:

–†—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć—é –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź —Ä–ĺ–ī–ĺ–≤–į—Ź —É—Ā—č–Ņ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į –†—É–ļ–į–≤–ł—ą–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤—č—Ö –≤ —Ą–ĺ—Ä–ľ–Ķ –Ņ–ł—Ä–į–ľ–ł–ī—č:

–°–ĺ—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ł–ļ–ł –ľ—É–∑–Ķ—Ź –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł –Ĺ–Ķ –ĺ—ā–ī–į—ā—Ć –ī–į–Ĺ—Ć –Ņ–į–ľ—Ź—ā–ł –ĺ –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ļ –ě—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ–Ķ. –ó–ī–Ķ—Ā—Ć —É–≤–Ķ–ļ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ–Ĺ—č –ł–ľ–Ķ–Ĺ–į —Ā–ĺ–Ľ–ī–į—ā ‚Äď —É—Ä–ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ü–Ķ–≤ —ć—ā–ł—Ö –ľ–Ķ—Ā—ā, –Ņ–ĺ–≥–ł–Ī—ą–ł—Ö –∑–į –†–ĺ–ī–ł–Ĺ—É. –Ě–Ķ—Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ –Ĺ–į –Ņ–ĺ–Ľ—Ź—Ö —Ā—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –Ņ–ĺ–≥–ł–Ī–į–Ľ–į –≤—Ā—Ź –ľ—É–∂—Ā–ļ–į—Ź —á–į—Ā—ā—Ć —Ā–Ķ–ľ—Ć–ł‚Ķ

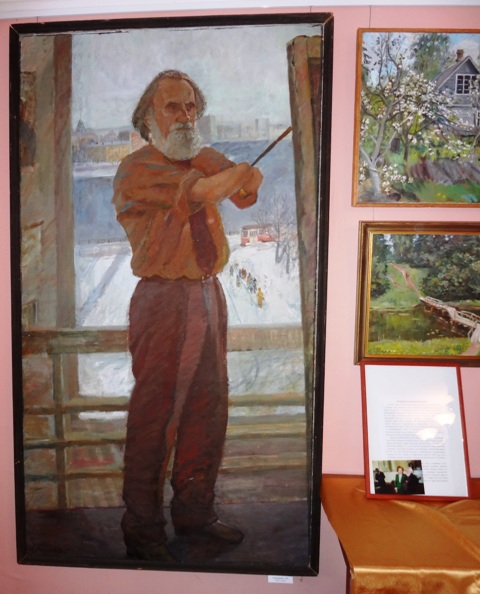

–†–į–∑–ľ–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–į –≤ –ľ—É–∑–Ķ–Ķ –ł –≤—č—Ā—ā–į–≤–ļ–į –ļ–į—Ä—ā–ł–Ĺ —É–ī–ł–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į ‚Äď –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ–į –õ–Ķ–ĺ–Ĺ–ł–ī–į –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–ł—á–į –ü—ā–ł—Ü—č–Ĺ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤ 1944 –≥–ĺ–ī—É –≤ 15-–Ľ–Ķ—ā–Ĺ–Ķ–ľ –≤–ĺ–∑—Ä–į—Ā—ā–Ķ —É—á–į—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ –≤ —Ä–į–∑–ľ–ł–Ĺ–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł –ł –Ņ–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–Ľ –Ņ—Ä–ł –≤–∑—Ä—č–≤–Ķ –ĺ–Ī–Ķ —Ä—É–ļ–ł –ī–ĺ –Ľ–ĺ–ļ—ā—Ź. –Ě–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź –Ĺ–į —ć—ā–ĺ, –õ–Ķ–ĺ–Ĺ–ł–ī –í–į—Ā–ł–Ľ—Ć–Ķ–≤–ł—á –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–į—É—á–ł–Ľ—Ā—Ź –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ĺ–Ī—Ā–Ľ—É–∂–ł–≤–į—ā—Ć —Ā–Ķ–Ī—Ź, –Ĺ–ĺ –ł —Ā—É–ľ–Ķ–Ľ –∑–į–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł—ā—Ć –ź–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—é —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤ –ł —Ā—ā–į—ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ!

–ź–≤—ā–ĺ–Ņ–ĺ—Ä—ā—Ä–Ķ—ā —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ĺ–ł–ļ–į –ü—ā–ł—Ü—č–Ĺ–į:

–ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–į –ľ—É–∑–Ķ–Ļ–Ĺ–ĺ–Ļ —ć–ļ—Ā–Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–ł –Ĺ–į—Ā –ĺ–∂–ł–ī–į–Ķ—ā —ć–ļ—Ā–ļ—É—Ä—Ā–ł—Ź –Ņ–ĺ —É—Ā–į–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ņ–į—Ä–ļ—É.

–†—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā –ī–ĺ–ľ–ĺ–ľ —É –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–į –Ņ—Ä–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł–Ľ—Ā—Ź —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –≤–ĺ—ā —Ā–ł–ľ–Ņ–į—ā–ł—á–Ĺ—č–Ļ –≥—Ä–ł–Ī–ĺ—á–Ķ–ļ:

–ź –Ĺ–į —ā–į–ļ–ł—Ö –≤–ĺ—ā –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ö —Ä–į–Ĺ—Ć—ą–Ķ —Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–ł —Ā—ā–į—ā—É–ł, –ł—Ö –Ī—č–Ľ–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤ –Ņ–į—Ä–ļ–Ķ.

–Ě–ĺ –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź ¬ę–ĺ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–∂–ī—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā—Ä—É–ī–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–į¬Ľ, —ć—ā–ĺ—ā –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī –Ĺ–Ķ –Ĺ–į—ą—Ď–Ľ –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ľ—É—á—ą–Ķ–≥–ĺ, –ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ –ļ–į–ļ —Ā–Ī—Ä–ĺ—Ā–ł—ā—Ć —Ā –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ–≤ –ł —Ä–į–∑–Ī–ł—ā—Ć –≤—Ā–Ķ —Ā—ā–į—ā—É–ł‚Ķ

–ź –ľ—č –ł–ī—Ď–ľ –Ņ–ĺ –į–Ľ–Ľ–Ķ–Ķ —Ā—ā–į—Ä–ĺ–≥–ĺ –Ņ–į—Ä–ļ–į:

–ü–į—Ä–ļ –≤—č–≥–Ľ—Ź–ī–ł—ā –∑–į–Ņ—É—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ, —É –ľ—É–∑–Ķ—Ź –Ĺ–Ķ —Ö–≤–į—ā–į–Ķ—ā —Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤ –Ĺ–į –Ķ–≥–ĺ –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ. –Ē–į–∂–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é –ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ—É —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –ĺ–Ī–Ķ—Ā–Ņ–Ķ—á–ł—ā—Ć —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ ‚Äď –Ĺ—É, –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī–į–Ī—É–Ľ—Ć–ļ–į-—Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–∂ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā—Ć —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ—Ź—Ā–į–≤—ą–Ķ–ľ—É—Ā—Ź —Ö—É–Ľ–ł–≥–į–Ĺ—Ć—é.

–ź –ļ–ĺ–≥–ī–į-—ā–ĺ –≤ –Ņ–į—Ä–ļ–Ķ –Ī—č–Ľ–ł —É—Ö–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –į–Ľ–Ľ–Ķ–ł –ł –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—Ā–Ĺ—č–Ķ —ā–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł—Ā–Ĺ—č–Ķ –ļ–ĺ—Ä—ā—č.

–ü—Ä–ĺ—Ö–ĺ–ī–ł–ľ –ľ–ł–ľ–ĺ –Ī—č–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –ī–ĺ–ľ–į —Ā–į–ī–ĺ–≤–Ĺ–ł–ļ–į.

–Ē–ĺ–ľ –≤—č–≥–Ľ—Ź–ī–ł—ā –ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ—á–Ĺ–ĺ –≤–Ķ—ā—Ö–ł–ľ, –Ņ—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ā—Ź –≤ —á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –į —É –ľ—É–∑–Ķ—Ź –ĺ–Ņ—Ź—ā—Ć-—ā–į–ļ–ł –Ĺ–Ķ—ā —Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ķ–≥–ĺ –≤—č–ļ—É–Ņ–ł—ā—Ć.

–ú—č –Ņ–ĺ–ī—Ö–ĺ–ī–ł–ľ –ļ –ľ–Ķ—Ā—ā—É, –≥–ī–Ķ —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ –Ņ–ĺ–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā.

–í 15 –≤–Ķ–ļ–Ķ –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –Ī—č–Ľ–į –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ–į—Ź —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ľ–ł ¬ę–í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ł –Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į¬Ľ. –ü–ĺ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–ľ—É –Ņ—Ä–Ķ–ī–į–Ĺ–ł—é, –ļ–ĺ–≥–ī–į –≤ –°–ľ—É—ā–Ĺ–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ā—é–ī–į –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–ł —ą–≤–Ķ–ī—č –ł —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ–ĺ—á–Ķ–≤–į—ā—Ć –≤ —ć—ā–ĺ–Ļ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā–ĺ —Ā–≤–ĺ–ł–ľ–ł –Ľ–ĺ—ą–į–ī—Ć–ľ–ł, —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤—Ć, –ī–į–Ī—č –Ĺ–Ķ –Ī—č—ā—Ć –ĺ—Ā–ļ–≤–Ķ—Ä–Ĺ—Ď–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ, —É—ą–Ľ–į –Ņ–ĺ–ī –∑–Ķ–ľ–Ľ—é. –ß—ā–ĺ —ā–ĺ–≥–ī–į –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ—ą–Ľ–ĺ, –ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—ā—Ć –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ—č–ľ. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –ľ–Ĺ–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ļ–į—Ä—Ā—ā–ĺ–≤—č—Ö –Ņ–Ķ—Č–Ķ—Ä —Ā –Ņ–ĺ–ī–∑–Ķ–ľ–Ĺ—č–ľ–ł —Ä–Ķ–ļ–į–ľ–ł, –ł –Ĺ–Ķ—Ä–Ķ–ī–ļ–ĺ –Ī—č–≤–į–Ľ–ĺ, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ķ —É—á–į—Ā—ā–ļ–ł. –ď–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā, —á—ā–ĺ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ–į —Ā–Ņ–Ķ–Ľ–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–≤ –Ņ—č—ā–į–Ľ–į—Ā—Ć –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā—Ć –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–Ķ –Ņ–Ķ—Č–Ķ—Ä—č, –Ĺ–ĺ —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ā–≤–ĺ–ł –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ņ—Ä–Ķ–ļ—Ä–į—ā–ł–Ľ–į, –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É —á—ā–ĺ –ł—Ö —á—ā–ĺ-—ā–ĺ —Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ĺ–į–Ņ—É–≥–į–Ľ–ĺ. –í –ĺ–Ī—Č–Ķ–ľ, –Ņ–ĺ–ļ–į –∑–ī–Ķ—Ā—Ć —Ā–Ņ–Ľ–ĺ—ą–Ĺ—č–Ķ –∑–į–≥–į–ī–ļ–ł.

–ź –ľ—č –ł–ī—Ď–ľ –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ — –ļ —É–ī–ł–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ—É –ľ–Ķ—Ā—ā—É, –≥–ī–Ķ –≤—č—Ö–ĺ–ī—Ź—ā –Ĺ–į –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ä—Ö–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–ł–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–ł –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Č–į–Ĺ–ł–ļ–į –ī–Ķ–≤–ĺ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī–į ‚Äď –ł–ľ 400 –ľ–ł–Ľ–Ľ–ł–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ –Ľ–Ķ—ā! –ó—Ä–Ķ–Ľ–ł—Č–Ķ —Ą–į–Ĺ—ā–į—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ:

–ź –ł–∑-–Ņ–ĺ–ī —ć—ā–ĺ–Ļ —Ā–ļ–į–Ľ—č –Ī—Ć—Ď—ā –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ, –≤–ĺ–ī–į –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ —Ā—á–ł—ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ü–Ķ–Ľ–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–Ļ:

–Ě–į—ą —ć–ļ—Ā–ļ—É—Ä—Ā–ĺ–≤–ĺ–ī –ē–ļ–į—ā–Ķ—Ä–ł–Ĺ–į —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā, —á—ā–ĺ –≤ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č—Ö –Ņ–ĺ—á–≤–į—Ö –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ĺ —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ī–Ķ—Ä–Ķ—Ā—ā–į, —ć—ā–ĺ –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ–ł–Ľ–ĺ –≤–ĺ—Ā—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ł—ā—Ć –ł –Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ—Ā—ā—Ć –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –Ĺ–į–Ļ–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –Ī–Ķ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ź–Ĺ—č–Ķ –≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā—č. –ü—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —ā–Ķ–ļ—Ā—ā—č –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ—Ź—é—ā —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –≤—č–≤–ĺ–ī –ĺ –Ņ–ĺ–≥–ĺ–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —ā–ĺ–≥–ī–į—ą–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź ‚Äď –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –∑–į–Ņ–ł—Ā–ł —Ź–≤–Ĺ–ĺ —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ĺ—č –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į–ľ–ł –ł –Ĺ–ĺ—Ā—Ź—ā –ĺ–Ī—č–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ī—č—ā–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä, —á—ā–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā –ĺ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –≥—Ä–į–ľ–ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ī—č–Ľ–į –ĺ–Ī—č—á–Ĺ—č–ľ —Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ī–Ľ—Ź —ā–ĺ–≥–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ, –Ņ–ĺ –ļ–į–ļ–ł–ľ-—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ–į–ľ –≤ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —Ā–ł—ā—É–į—Ü–ł—Ź —Ä–Ķ–∑–ļ–ĺ –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ľ–į—Ā—Ć. –ß—ā–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ—É–∂–ł–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ–ĺ–Ļ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –ī–Ķ–≥—Ä–į–ī–į—Ü–ł–ł –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –Ĺ–Ķ–ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ.

–ü—Ä–ł–ļ–ĺ—Ā–Ĺ—É–≤—ą–ł—Ā—Ć –ļ —Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł, –ľ—č –∑–į–ī—É–ľ—á–ł–≤–ĺ –ł–ī—Ď–ľ —á–Ķ—Ä–Ķ–∑ –Ņ–į—Ä–ļ –Ĺ–į–∑–į–ī –ļ —É—Ā–į–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–ľ—É –ī–ĺ–ľ—É. –ü–ĺ—Ä–į –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ, –Ņ–ĺ –Ņ–Ľ–į–Ĺ—É —ć–ļ—Ā–ļ—É—Ä—Ā–ł–ł —É –Ĺ–į—Ā –ĺ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä —É—Ā–į–ī—Ć–Ī—č –í–ł—ā–≥–Ķ–Ĺ—ą—ā–Ķ–Ļ–Ĺ–ĺ–≤ –≤ –Ē—Ä—É–∂–Ĺ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ—Ć–Ķ.

–Ē–ĺ–Ī–į–≤–ł—ā—Ć –ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–Ļ